過去問の勉強の仕方

過去問の勉強は必ずやる

信じがたいことですが、「過去問はやらなくてもいいです」「塾のテキストに全部出てきますから1、2年分やれば十分です」という塾や先生がいます。確かに誰の目から見ても合格確実な生徒はやらなくてもいいかもしれませんが、受験生の多くが、第1志望校はB判定以下のはずです。こういった生徒にとって、過去問の勉強は、最後の実力アップのチャンスです。過去問の勉強は、できれば5年分(苦手科目は特に)、必ずやって下さい。

実力を100%出し切る練習

例えば270点取れば合格できるとします。A君は400点取れる実力はあるのにいつもミスばかり。時間配分にも失敗して実力の6割しか結びつかず、240点で不合格。B君は300点しか取れる実力はないのに、90%の実力を出し切って270点で合格。皆さん、どちらを選びますか?

過去問の勉強をするのは、実力を100%出し切るための練習です。スポーツ選手は皆、本番で最高のパフォーマンスをすることに腐心します。それと同じです。過去問の勉強をせずに一発勝負で入試を受けるのは、無謀なことです。合格への切り札と思って、過去問の勉強は徹底的にやって下さい。

得点力は自分で身につけるしかない

この時期に必要なのは、もう、やり方を覚えることではありません。入試に必要な解き方は全部習っているはずです。この時期に必要なのは、やり方を覚えることでなく、頭の中にある解き方を引っ張り出し、それをつなぎあわせ、それを現実の問題に合わせて使う練習です。頭の中に見つからなければ、解き方自体を、一から自分で編み出す練習です。

この時期に必要なのは、もう、やり方を覚えることではありません。入試に必要な解き方は全部習っているはずです。この時期に必要なのは、やり方を覚えることでなく、頭の中にある解き方を引っ張り出し、それをつなぎあわせ、それを現実の問題に合わせて使う練習です。頭の中に見つからなければ、解き方自体を、一から自分で編み出す練習です。

塾での勉強、解き方を覚える勉強は、畳の上の水練と同じです。畳の上で背泳ぎが出来ようがクロールが出来ようが、実際の海で泳げなければ意味がありません。現実の海には、波もあれば風もあり、場所によって温度も変わり、クラゲもいれば海蛇もいます。そんな悪条件が重なる現実の海では、どんな無様な泳ぎ方でも、たとえ犬かきであっても、向こう岸に到着しないと意味が無いのです。

解き方が分からなければ、図を正確に描いたり、絵を描いたり、グラフを描いたり、表を描いたり、樹形図を描いたり、簡単な数字で考えたり、当てはめで考えたり、言葉を表してみたり、とにかく何でもいいから自分が思いつく限りのことをし、一から自分で解き方を見つける。これが、この時期に必要な勉強です。

塾で教えてくれるのは、泳ぎ方までです。実際の荒波の中でどうやって向こう岸にたどり着くか。向こう岸にたどり着く力=得点力、これはもう自分の体をはって体得するしかありません。そのための教材が過去問なのです。

開始時期は、10月後半〜11月

過去問の勉強は、塾の合間をぬって、計画的にはじめて下さい。私の生徒の場合、だいたい11月から始めてもらいます。11月は第2志望校、12月1月は第1志望校の過去問を数年分やってもらいます。滑り止めの第3志望校の過去問は、冬休みや試験1、2週間前で十分です。

過去問の勉強は、塾の合間をぬって、計画的にはじめて下さい。私の生徒の場合、だいたい11月から始めてもらいます。11月は第2志望校、12月1月は第1志望校の過去問を数年分やってもらいます。滑り止めの第3志望校の過去問は、冬休みや試験1、2週間前で十分です。

夏休みや9月頃はまだまだ過去問を解く力はありません。過去問は貴重な教材ですから、実力がない時期にわざわざ手垢に染めることはありません。夏休みを過ぎると、過去問をそのまま教材にする塾もありますので、その場合は、どの年度を過去問をするのかあらかじめ問い合わせ、塾で扱わない年度をやるといいでしょう。

過去問の勉強の仕方

過去問は、予想配点と過去のデータ(合格最低点)がついた実物大のものがお薦めです。入試前は手に入りにくくなりますので、早めに手に入れておいて下さい。ただし子どもにはやらせず、入試前まで取っておいて下さい。

過去問を解く際は、実際に試験に持っていく筆記用具、腕時計を用意して下さい。腕時計は必ず、針と文字盤があるアナログ時計か、アナログ時計にデジタル表示がついたものにして下さい。アナログ時計は残り時間が一目で分かりますし、針の位置で時間配分を視覚的に覚えることが出来ます。

過去問の点数を書き込む表も用意しておいて下さい。部屋の壁やバインダーの背表紙にはれるように、大きく作るといいでしょう。過去の合格最低点も書き込んでおいて下さい。合格できるかできないか、ひと目で分かります。

過去問は一度に全科目やるのではなく、1科目解いて採点・やり直し、1科目解いて採点・やり直し、を繰り返します。塾の合間にやりますから、1日1教科でも構いません。採点が終わったら、先ほど用意した表に、点数を記入していきます。できれば合格最低点が難なく取れるまで、5年、10年とチャレンジ下さい。年度をさかのぼるほど問題は簡単になりますから、はじめに計画を立てて、古い年度からやるのが良いでしょう。

算数の直しの仕方

ケアレスミスは、何を間違ったのかを調べ、メモパッドや大きめの付箋、コピー用紙に書き出して壁に貼っていきます。内容はできるだけ詳しく、「筆算の足し算の間違い」「割り算の筆算の間違い」「小数点忘れ」「6を0と写し間違った」「図が汚い」「はじめを答えるのに後を答えた」「AとBを間違った」「単位を間違った」、のように書きます。壁に貼るのは、自分がどういうミスをするか把握するだけでなく、羞恥心も持たせるためです。

解けなかった問題は、もう一度時間をかけてじっくり解きます。同じ問題は二度と出ないからといって、おろそかにしてはいけません。問題の外見は違えども、その設問の本質的な部分に、その学校の特色、つまり、その学校でよく問われる<考え方>そのものが隠されているからです。

もう一度解いて正解だった場合、「補助線を引かなかった」「規則性を見つけられなかった」というように、何がいけなかったのか紙に書き出して壁に貼ります。もう一度解いて不正解だった場合も同様に、何がいけなかったのか、考え方のポイントをできるだけ詳しく書いて壁に貼ります。次の年度に取り掛かるときは、これらのミスやポイントをすべて頭に入れ、同じミスを二度と繰り返さないと心に誓ってから取りかかります。

算数の時間配分

入試の合否は、算数の出来の良し悪しでほぼ決まります。他教科では点数の差があまりつかないからです。過去問を進めるうちに、算数の出来が良かった年は合格、悪かった年は不合格になるのに気づくでしょう。そこで最も大切になってくるのが、算数の時間配分です。入試は満点を取らなくても、合格最低点さえ取れれば合格します。捨てる問題ははじめから捨て、そのかわり正解させるべき問題をしっかり見直しして、確実に点を取るようにしないといけません。

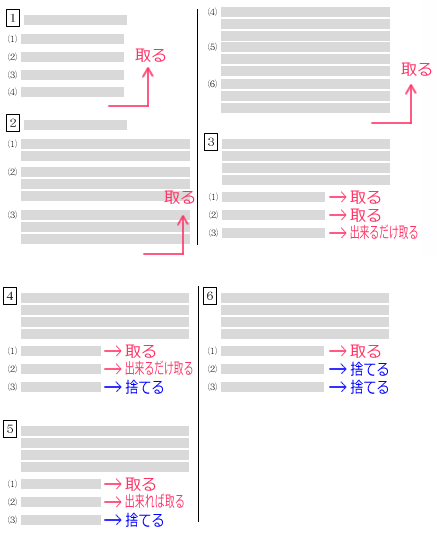

例えば上の図のような形式の場合、後半の大問4、5、6の最後の(3)ははじめから捨てます。そのかわり前半の大問1、2、3の(1)(2)、4の(1)、5の(1)は必ず正解させるようにします。合否の分かれ目は、3の(3)、4の(2)、5の(2)となります。ここが全く取れないようでしたら、まだ応用力が足りません。ここで十分な点が取れるようになるまで、頭を振り絞って過去問に取り組んで下さい。

国語の直しの仕方

漢字や語句、文法などの暗記系の問題は、覚えるべきことを紙に書いて壁に貼り、毎晩寝る前に目を通して覚えます。暗記のコツは、寝る前にやること。寝ている間に記憶が定着します。

接続詞の問題は、なぜ間違ったかをしっかり論理的に考えます。接続詞の前の文と後の文をしっかり読んで理解し、その関係が、順接、逆接、並列、添加、対比、・・・(塾のテキストに載っています)のどれにあたるを厳密に考えます。選択肢の問題も、なぜ間違ったかをしっかり論理的に考えます。選択肢の文章のどの箇所が正しくどの箇所が間違っているかを分析し、本文中のどこに書かれていているか、どこにも書かれていないかを厳密に調べます。

記述の問題も、解答を見てなぜその答えになるか、しっかり論理的に考えます。自分の解答と正解を見比べ、どの箇所が抜けていて、どの箇所が余計かを分析します。抜けている箇所は本文中のどこに書かれていたかを調べ、余計な箇所は本文中のどこにも書かれていないことをチェックします。

記述の問題に限らず、選択肢の問題も接続詞の問題も、すべて手がかりは本文から探すようにします。自分の想像で補ってはいけません。入試の国語は、個人の自由な想像力や解釈が試されているのではありません。与えられた文章から、誰もが納得する答えを論理的に導き出せるかどうかが、問われているのです。

理科・社会の直しの仕方

間違ったところ・出来なかったところを、参考書を見ながらノートにまとめます。その際、参考書の同ページ内に、自分の知らなかった知識や曖昧な知識があったら、同時にノートにまとめます。参考書は、力の5000題や自由自在、応用自在、あるいは単元別に分かれている小冊子などで結構です。

はじめは、やり直しが多くて大変だと思います。1回で5時間はかかるでしょう。しかし、どんなに時間がかかろうと焦らず、手を抜かずにやって下さい。過去問を3年分もすれば、参考書のほとんど全単元を、完璧に復習することが出来ます。暗記系の科目は、最後の最後まで点数を上げることが出来ます。焦らず手を抜かずに、徹底的にやって下さい。そして、毎晩寝る前に、その日まとめた箇所に一通り目を通しましょう。寝ている間に記憶が定着します。