「5分考えて答えを見る」勉強法の危険性

HOME>アドバイス>「5分考えて答えを見る」勉強法の危険性

「5分考えて答えを見る」勉強法では力はつきません

算数の勉強法について、「5分考えて分からなければ解答を見て、解答を写して覚えて下さい」という塾や先生がいます。それを真に受けて、5分考えて解答を写し、5分考えて解答を写し、と繰り返し、救いがたい成績に陥った子どもが沢山います。当サイトに寄せられる全国の保護者からのメールも、この勉強法による被害が最も多いです。

さらに、解き方を叩き込むために、宿題を3回も4回もさせ、「この子は復習がちゃんと出来ているから大丈夫。きっと入試までには成績が上がります!」と言う先生もいます。

しかし現実はそんなに甘くありません。今度こそ、今度こそと願いつつ、結局最後の最後まで実力テストでは点が取れず、入試も失敗。そこではじめて、復習中心の勉強では入試では点が取れないことを悟り、「はじめから入試を目標にした勉強をしておけば良かった・・・」と後悔することになります。

「5分考えて答えを見る」勉強法は大人の勉強法

例えば英単語を暗記する時、中学1年生の頃は1個の単語を覚えるのに何度も口ずさんだり書いたりして苦労して覚えたものの、高校生くらいになると、何度も書かなくても覚えられるようになった、という体験はありませんか。あるいは、歴史の年号の暗記でも、40個、50個と年号を覚えているレベル達すると、あと1個や2個追加して覚えるのは簡単、という経験はありませんか。

これは、知識が増えてくると、新しい知識は今までの知識と関連付けて覚えられるからです。そして関連付けられる知識が多ければ多いほど、記憶を呼び起こす際の手がかりは多くなり、楽に思い出せるようになるのです。

また、子どもに勉強を教えていて、「この問題、前に一緒にやったのに、どうして出来ないの?」と思った方は多いと思います。受験生でもない親が覚えていて、当の子どもが覚えていない。どうしてでしょうか。大人には、中学、高校を通じて膨大な知識の量があります。この知識を背景としているからこそ、1回見ただけで大人は解き方を覚えることができるのです。

しかし子どもには、そういったバックグランドは全くありません。英単語の例で言えば、まだ中学1年になりたてのレベルです。何度も口に出したり書いたりして、苦労して覚えないと覚えられません。1回解き方を写すだけで覚えるなんて、もともと無理な話なのです。

「5分考えて答えを見る」勉強法は、うわべだけの成果を求める勉強法

もっと正確に言うと、「5分考えて答えを見る」勉強法は、1週間後のプレゼン、3日後の試験など、短期間で成果を出さないといけないときの勉強法です。

その勉強をすることによって、深い思考力、洞察力、判断力、思考の独創性(オリジナリティ)、忍耐力、誠実さ、自信、人間力などをつけることはさらさら求められていなくて、うわべだけの成果(数字)が出れば、学んだことはすっかり忘れても全く差し支えない、といったときの勉強法です。

これから人生は始めるにあたって、日々の勉強を通じて、まさに今言った、深い思考力、洞察力、判断力、思考の独創性(オリジナリティ)、忍耐力、誠実さ、自信、人間力といったものを身につけてほしい小学生には、最もふさわしくありません。

「1問1問じっくり考える」勉強法へ

では、どのような勉強法がいいか。それは、「1問1問じっくり考える」、という勉強法です。

図を描いたり、式を書いたり、表を書いて調べたり、数を当てはめていったり、紙を切って実験したりして、子どもが納得いくまで考えさせて下さい。そうして解けたときの喜びは大変なもので、それが自信となり、次の勉強への活力となります。

たとえ解けなかったとしても心配ありません。目に見えない水面下で、必ず力がついています。また、深く深く考えた後ほど、解説を見ると、「そうか!そうすればいいんだ!」と解説に感動し、記憶に鮮明に残るようになります。

上の図を見て下さい。勉強を氷山に例えると、問題が解けるかどうかは氷山の一角にすぎません。「1問1問じっくり考える」勉強をした場合、子どもは親の目に見えない水面下で、様々な経験をしています。考えるのはもちろんのこと、我慢したり集中したり、解き方を発見したり、それを喜んだりしています。そしてそれが集中力になり、勉強の楽しみになり、次の学習の意欲になります。

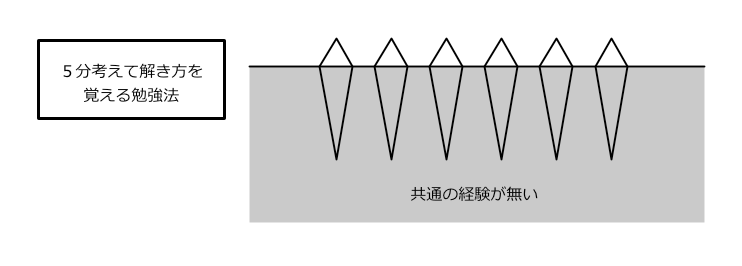

それに対して「5分考えて解き方を覚える」勉強の場合は、子どもの経験は丸暗記の一点のみ。とても貧弱です。これでは忍耐力・集中力も育たず、勉強自体も楽しくありません。

さらに、こうした勉強の場合、何問解こうが、共通の経験がありません。解き方が頭の中に点在するだけで、相互に関連し、結びついていない状態です。これでは記憶は定着しません。また、入試までに覚えるべきパターンが100あるとすれば、100のパターンを丸暗記しないといけません。

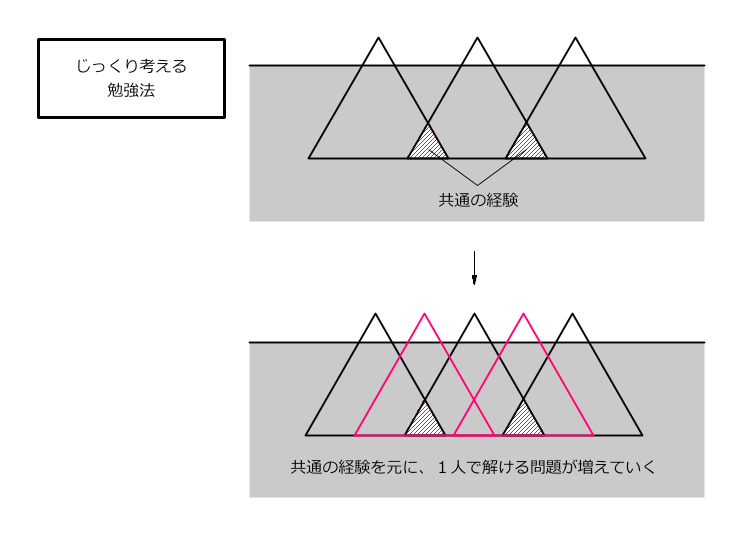

それに対して、「1問1問じっくり考える」勉強の場合、たとえ問題数が少なくても、水面下の経験が大きければ大きいほど、共通点が生まれます。そして次にこの共通点を核にして、1人で解ける問題がどんどん増えていきます。

例えば「流水算でも消去算が使えた!」という経験をしたとします。これが共通点です。こういった共通の体験は、子ども自身が苦労して発見したものですから、たった1回で、子どもの得意な解き方になります。そして、「よし、旅人算でも消去算を使ってみよう。図形の問題でも消去算を使ってみよう」となります。つまり、この共通点=子どもが1人で発見した解き方を応用することで、解ける問題が飛躍的に増えるわけです。

「うちの子どもは応用力がない」という声をよく聞きますが、そもそも応用するためには、子どもが1人で発見した解き方がなければなりませんし、子どもが1人で発見した解き方でなければ、応用できません。

「5分考えて解き方を覚える」勉強は、一輪挿しの花に似ています。根が貧弱なので1日で枯れてしまいます。これに対して「1問1問じっくり考える」勉強は、野生の雑草に似ています。大地に大きく根をはっているので、風雨に負けずに、自らの力でどんどん生い茂っていきます。

低学年のうちからできるだけ考えさせる

4年生の保護者という方から、このようなメールを頂いたことがあります。「先生の言うことは理想論です。先生の学歴を見るに、きっと勉強で苦労されたことはないのでしょう。うちの子どもは本当に勉強ができません。こういう子どもには、解き方を教えてから何度も復習して叩き込むしかないのではないでしょうか?」

4年生というのは、非常に微妙な時期です。家でご両親が勉強を教えようと思えば教えられる時期だからです。そして扱う内容も、繰り返し叩き込めば身につくような、簡単な問題が多いからです。誤解を恐れずに言うと、「猿真似」でも点数が取れる時期です。

しかし長い目で見ると、やはりこうした教え方は危険です。私が過去に家庭教師を依頼された生徒に、家庭教師のおかげで4年5年の復習テストは全部100点。しかし偏差値は30台、実力テストになると4年レベルの問題も解けない、という生徒がいました。おそらく、「猿真似」の勉強をさせられていたのでしょう。こうならないためにも、低学年のうちから、子どもの能力がおよぶ範囲で、できるだけ考えさせるようにして下さい。

私の言うことは確かに理想論ですが、「悪銭身に付かず」「二兎追う者は一兎も得ず」といった諺 のように、科学的に証明できなくても、一度経験した者なら誰でも知っている経験則です。納得できない方は、しばらく自ら信じる道をとことんお進み下さい。そして失敗に気づいてから、こちらのホームページを再びお尋ね下さい。それからでも遅くありません。

入試は本質的な学力が無い子どもをふるい落とすためのもの

入試問題は年々難しくなります。難関校に出題された問題はすぐさま塾のテキストに取り入れられ、分類され、例題となり、受験生が覚えるべきとされるパターンは無限に増えていきます。

もちろん、どんな努力をしたところで、全てのパターンを覚えることはできません。たとえ覚えたとしても、入試でそのまま出題されることはないですし、少し変化をつけられると歯が立たないでしょう。「解き方を覚える」勉強は、喉の渇きをいやすために海水を飲んでいるようなもので、いつまでたってもその目標とするところには手が届きません。

そもそも中学の先生は、頭の賢い生徒に入学して欲しいのであって、本質的な力が無い子どもをふるい落とすために入試問題を作っています。ですから、中学校の先生にとっては、「解き方を覚える」勉強でやってきた受験生は、真っ先にふるい落としたい対象です。

すべての受験生は今すぐ「解き方を覚える」勉強をやめ、「1問1問じっくり考える」勉強法にかえ、本質的な学力をつけるよう心がけて下さい。